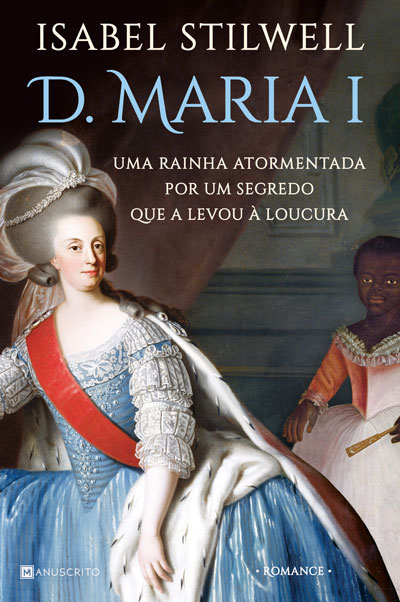

Uma conversa deliciosa com Isabel Stilwell. Sobre a paixão por romances, sobre as mulheres, as avós. E o reino de amor

Maria I é a protagonista do seu mais recente romance histórico. Foi a primeira mulher a herdar o trono de Portugal, e herdou do pai também as injustiças cometidas em conluio com o Marquês de Pombal. Como é que, sendo mulher, lidou com esta pesada herança?

Lidou com dificuldade, mas com uma imensa coragem. O desafio era quase impossível: como se revertem atos de tremenda injustiça do nosso pai — que incluem o suplício cruel de amigos inocentes, a prisão do nosso mestre e confessor desde criança, e de tantos outros jesuítas, o corte com Roma e, a nível muito pessoal, uma tentativa de nos roubar um trono a que temos direito — sem, no entanto, trair a sua memória? Até ao fim esta luta interior vai dilacerá-la: a quem deve lealdade, ao Pai terreno ou ao Pai dos Céus? Penso que o facto de ter na cabeça um “programa de governo” bem delineado a ajudou muito, assim como o apoio que sentia do marido e da sua grande amiga Teresa de Melo, mais tarde Priora da Estrela, por vontade sua. E a verdade é que, ao contrário do que imaginavam os políticos e os diplomatas de então, a “viradeira”, como chamaram à reversão das políticas de Pombal e do seu pai, não foi tão cega nem acentuada como se imaginava. A rainha soube guardar muito do que considerava bom.

Um pouco como D. Maria, que teve de se superar, considera que as mulheres hoje em dia são super mulheres? A Isabel sente isso no seu dia a dia, no das suas filhas, e das mulheres com quem convive?

Estou muito mais conciliada com as minhas limitações, desde que descobri que o homem que criou a personagem da Super-Mulher era bígamo. A sério, tinha duas mulheres sob o mesmo teto, uma cozinhava, outra tomava conta das crianças, e por ai adiante. E nós andamos para aqui a tentar, a cada 24 horas, fazer o trabalho de duas, e obviamente sempre frustradas.

Mais a sério — embora esta descoberta também seja muito séria —, acho as mulheres extraordinárias. Sobretudo as mães com filhos pequenos. Sei que também tive três, mas olho para elas hoje e abro a boca de espanto e admiração, sem saber como é que é possível aquela conciliação de família e profissão, com tão poucas horas de sono. Mas embora os homens estejam muito mais envolvidos no dia a dia da casa e dos filhos do que na minha geração, continuo a pensar que as mulheres continuam a querer mais delegar, do que realmente abrir mão do controlo, e partilhar realmente.

Teremos nós, mulheres, hoje em dia, a tarefa e a capacidade de criar «reinos de amor» à nossa volta, como quis fazer D. Maria I?

Quando lemos as cartas de D. Maria para a filha, que partiu para Espanha aos 15 anos, teve três gravidezes de seguida e acabou por morrer novíssima sem que se voltassem a ver, percebemos como o amor das mães é sempre amor de mãe. Como não conseguimos estar bem, se os outros à nossa volta não estiverem. É uma miragem — “vou ser feliz, quando todos estiverem felizes!” —, que se torna muito cansativa, mas é também um lema de vida. Por isso é que todos os estudos sociológicos indicam que, em Portugal, a teia de relações da família alargada é assegurada por mulheres. Acredito que na vida profissional também gerimos assim as nossas relações.

A realidade atual é muito diferente daquela em que nós crescemos. Quais lhe parecem ser os principais desafios das novas gerações, diferentes daqueles que enfrentámos?

Júlia, às vezes não sei se são assim tão diferentes, ou se somos só nós que já nos esquecemos. Muito novas, com filhos — três no nosso caso —, a tentar conciliá-los com uma carreira a começar, tantas vezes criticadas e cheias de culpa por gostarmos demais de trabalhar, e tantas vezes também sem uma retaguarda de apoio financeiro que as estatísticas revelam que hoje os avós prestam (com gosto!) aos seus filhos e netos, não sei se foi mais fácil. Mas há uma questão, no entanto, que me parece fazer toda a diferença: a segurança no trabalho permitia um controlo maior sobre a nossa vida e a nossa independência, enquanto mulheres. Sei que no futuro ninguém vai ficar no mesmo emprego para toda a vida, e isso é bom, mas outra coisa é a precariedade, os contratos que se sabem que vão acabar mal deixem de ser temporários, o despedimento coletivo que nos surpreende, e nos deixa na estaca zero. Acredito que o nosso mercado de trabalho tem de mudar, e não é para mais Estado. E, em jeito de provocação, tenho de dizer que as crianças agradeciam não ser únicas, e o “projeto” dos seus pais, demasiado protegidas, colocadas em redomas onde supostamente nem as bactérias chegam, nem tão pouco o prazer de subir a uma árvore ou sentir a terra entre os dedos das mãos. Para mim uma criança sem galochas é uma criança maltratada.

A sua relação com as netas é muito diferente daquela que os seus avós ou pais tiveram consigo?

A relação com os avós é completamente diferente. É uma relação muito mais próxima, com muito mais colo, irreverência e humor. Já foi diferente com os meus próprios filhos, abraços, beijinhos e elogios (à frente dos próprios) não faziam propriamente parte do menu da minha infância (embora, nem por um momento, isso impedisse de me sentir querida e amada). Hoje, para o bem e para o mal, partilhamos com os mais pequeninos os nossos pensamentos, emoções, as nossas histórias. Vão connosco para todo o lado, almoçam e jantam à mesma mesa, e à medida que crescem tornamo-nos muito cúmplices e amigos. Prefiro assim.

Estudar a história, e em particular a vida de rainhas, como tem feito, é uma grande fonte de sabedoria. Qual a maior lição que tira da vida destas mulheres?

A maior lição é a de que temos sempre de tirar o maior partido das circunstâncias. Estas mulheres não escolhiam com quem queriam casar, em que país queriam viver, que profissão abraçar. Eram peças num tabuleiro de estratégias diplomáticas, jogadas pelos seus pais, mas também pelas suas mães, e depois pelos maridos, colocadas ao serviço das suas famílias. Mesmo quando, supostamente, detinham o poder absoluto. Mas cada uma delas à sua maneira, soube construir o seu espaço de influência e relação, manipulando os outros, também elas, para atingir os seus fins. Parece-me que entre todas as oito rainhas que estudei mais a fundo, há um denominador comum: mães que deram exemplo de determinação e força. Para muitas destas mulheres, as suas profundas convicções religiosas suportaram o seu percurso, acreditando realmente — e agindo em conformidade — que o poder lhes era dado por Deus, para o porem ao serviço dos mais frágeis, dos mais fracos, dos seus súbditos que mais precisavam de apoio e proteção.

A Isabel tem uma carreira bem recheada de êxitos, e na vida pessoal poder-se-á dizer o mesmo. A sua forma de estar na vida passa por fazer planos, ou deixa tranquilamente espaço para o que o universo lhe reserva?

Um bocadinho das duas coisas, porque sem disciplina de trabalho, sem a capacidade de estabelecer e cumprir metas, depois nem damos por aquilo que o universo nos reserva. Mas com a idade, acho que estou mais aberta à surpresas, a tirar prazer do inesperado, do diferente, daquilo que me desafia. Mesmo profissionalmente, entrego-me com imenso entusiasmo a qualquer coisa que faça pela primeira vez, com toda a adrenalina do será que vou ser capaz, será que consigo. Quero para mim serenidade, mas sem acomodação.

Como escolhe as suas protagonistas e para onde, ou em busca de quem, a levará a sua curiosidade literária a seguir?

A descoberta das rainhas foi diferente em cada caso, mas é sempre obrigatório que sinta empatia, que perceba logo ao princípio de que forma, ou por que ângulo, é que vou abordar a vida daquela mulher. No caso do primeiro, Filipa de Lencastre, foi uma estante cheia de livros escritos por estrangeiros sobre os heróis portugueses, que me fez pôr pela primeira vez a hipótese de escrever um romance histórico. Catarina de Bragança foi uma sugestão de D. Manuel Clemente que, quando apresentou o meu livro no Porto, me disse “Se já escreveu sobre a única princesa inglesa que foi rainha de Portugal, agora tem de escrever sobre a única princesa portuguesa que foi rainha de Inglaterra”. Comprei logo a ideia. D. Amélia fazia sentido porque nos aproximávamos da celebração dos 100 anos da República, e por D. Maria II senti uma atração irresistível quando descobri a troca de correspondência com a rainha Vitória. D. Isabel, duquesa de Borgonha, tinha-me ficado na cabeça, não sabia nada sobre a única mulher da Ínclita Geração. Adorei D. Teresa, só tinha dela a ideia da escola, da mãe derrotada pelo filho, e finalmente tive coragem de me lançar na vida de Isabel de Aragão — queria descobrir a verdadeira Isabel de Aragão, sem estar limitada pelo facto de ser Rainha Santa e do Milagre das Rosas. Acho que consegui, e a minha admiração cresceu mil vezes. E nos últimos anos, D. Maria I, olhada pela primeira vez numa biografia na posse do conhecimento das cartas da Priora da Estrela (publicadas recentemente por Alice Lázaro), o que permite acompanhar o seu drama psicológico de uma forma completamente nova. Ui, enlouqueceu aos 58 anos, a idade com que escrevi este livro, vamos ver se tenho mais sorte do que a rainha, e se me sobra energia para o próximo livro. Já dei a mim própria o tiro de partida, mas não posso revelar mais nada. Nem a si, Júlia, por isso veja lá como me estou a empenhar em guardar segredo.

Isabel Stilwell é uma das mais experientes jornalistas portuguesas, mas é também autora bestseller de romances históricos. Centra-se em grandes mulheres da realeza, com vidas extraordinárias e um lugar na História de Portugal. D. Maria I é a oitava rainha que dá a conhecer aos leitores. Foi a primeira mulher a ocupar o trono de Portugal e, apesar dos seus receios e fraquezas, conseguiu construir «um reino de amor». Como todas nós, aliás.